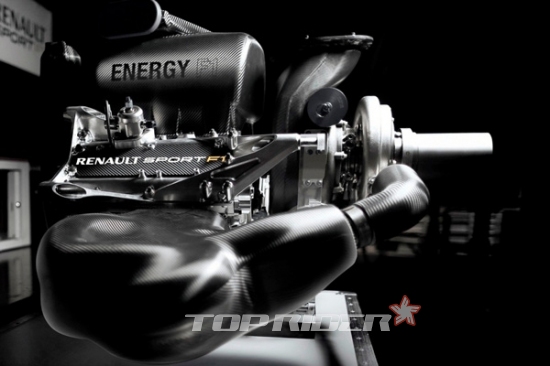

엔진은 자동차의 심장이다. F1 역시 특별해 보여봤자 결국 자동차인 이상 엔진의 중요성은 두 말 할 필요가 없다. 2014시즌부터 엔진 대신 ‘파워 유닛’으로 개념이 조금 바뀌었다고 해도 상황은 달라지지 않는다. 그리고, 2014시즌 가장 강력한 파워 유닛을 보유했던 메르세데스는 한 시즌을 완전히 지배하며 챔피언 타이틀을 손에 넣었다. 공기역학이 아무리 중요한 역할을 하더라도 엔진을 포함한 파워 유닛은 여전히 F1의 핵심이다.

F1의 심장에 해당하는 파워 유닛은 2015시즌에 더욱 강력해질 전망이다. 새로운 파워 유닛의 개발 규제는 2020년까지 점진적으로 추가 개발 폭이 좁아지도록 되어 있는데, 일단 50% 정도의 파츠에 개발이 허용된 2015년만 해도 2014년과는 차원이 다른 파워 유닛이 등장할 예정이다. 그리고, F1 관련자 사이에서는 몇 년 내 파워 유닛의 최대 출력이 1,000마력을 넘을지도 모른다는 이야기가 심심찮게 흘러나오고 있다. 과연 F1 1,000마력의 시대는 찾아올 수 있을까?

F1 파워 유닛 출력, 어디까지 왔나?

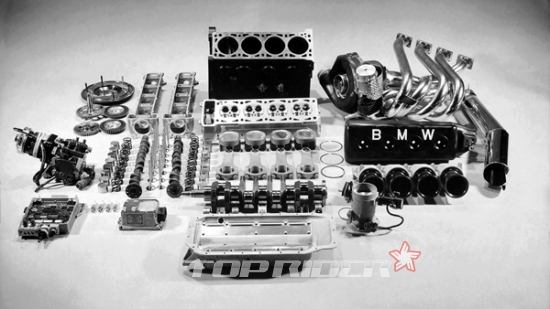

F1 팀 관계자든, 팬이든, 혹은 F1에는 관심이 없지만 일반 차량에만 관심이 많은 사람까지도 F1 엔진의 최대 출력에는 관심이 많을 수 밖에 없었다. F1의 배기량 규정이 과거 3,500cc에서 3,000cc로 줄어들 때 안타까워하는 사람이 많았고, 다시 2,400cc로 축소될 때는 더 큰 탄식의 소리가 나왔다. 규정 변경의 취지는 이해하지만 낮아질 수 밖에 없는 최대 출력에 대한 아쉬움 때문이다. 1990년대 초3,500cc 엔진의 최대 출력은 800마력을 돌파했고, 1990년대 중반 3,000cc로 배기량 규정이 바뀐 뒤에도 일부 엔진의 최대 출력은 900마력을 넘어섰지만, 최대 출력이 성능의 전부는 아니었기 때문에 보편적인 F1 엔진의 출력은 800마력 선에 머물렀다. 2000년대 초에는 BMW를 필두로 19,000rpm을 넘나드는 고 회전 엔진이 900마력 이상을 낼 수 있는 강력한 엔진을 선보였다. 2006년 V8 2,400cc가 새 기준이 된 이후 F1 엔진의 최대 출력은 750마력 선이 한계로 여겨졌다.

2009년 도입된 KERS는 F1 파워 유닛 전체의 최대 출력을 830마력 선으로 끌어올렸다. 물론 랩 당 단 6.6초만 사용할 수 있는 KERS는 2009년에는 일부 팀에서만 사용됐고, 2011시즌 이후 KERS가 보편화된 이후에도 파워 유닛의 중추로 여겨지지는 않았다. 적어도 2013시즌까지 F1의 심장은 자연흡기 엔진이었고, KERS는 작은 보조 동력에 불과했다. 상황이 바뀐 것은 2014시즌 대대적인 규정 변화가 이뤄진 다음이다.

애초에 2014시즌의 엔진 최대 출력은 550마력 전후로 예상됐고, ERS가 추가할 수 있는 힘은 최대 160마력으로 규정되어 있으므로 예상 최대 출력은 700마력 전후였다. 하지만 실제로 뚜껑을 열었을 때 1,600cc V6 터보 엔진은 그 자체로 600마력 이상을 발휘하기 시작했고, 최종적으로는 800마력 전후의 최대 출력이 나왔다. 페라리나 르노가 800마력의 벽을 넘지 못한 것으로 추정되는 가운데, 메르세데스는 800마력을 훌쩍 뛰어넘는 최대 출력을 발휘한 것으로 평가된다.

1,000마력을 넘기는 게 전부는 아니다

물론 2014 새 규정에 따른 파워 유닛이 800마력의 힘을 발휘한다고 하더라도 과거의 F1 엔진에 비하면 상대적으로 힘이 약하다는 느낌이 든다. 3,500cc, 3,000cc 엔진 시대와 비교하더라도 엔진 최대 출력은 모자란 느낌이 들고, 30년 전 1980년대 중반 ‘최대 출력이 전부였던’ 시대의 터보 엔진과는 비교 자체가 불가능하다. 최대 출력이 전부로 여겨지던 1980년대 중반 F1 엔진의 최대 출력은 쉽게 1,000마력을 넘어섰다. 1,300마력의 엔진이 퀄리파잉에 사용되기도 했고, 조금만 무리하면 1,500마력을 내는 것도 어렵지 않다고 인식됐다. 1980년대의 괴물 엔진은 F1만의 전유물은 아니었다.

캔암의 레이스카들은 F1보다 더 놀라운 최대 출력을 보여줬고, 그룹B 랠리카들 역시 슈퍼 차저와 터보차저를 총동원해 말도 안 되는 최대 출력을 뽑아냈다. 그렇다면 1980년대의 엔진이 현재의 F1 파워 유닛보다 강력했을까? 이 질문에는 분명하게 아니라고 답할 수 있다. 순간적으로 강한 출력을 낼 수 있더라도 다른 부분의 성능이 부족하면 결코 강한 엔진이라고 부를 수 없다. 곧 부서져버리거나 내구도가 떨어져도 당장 출력만 높은 엔진을 강력하다고 평가하기도 어렵다. 최대 출력은 높은데 전반적인 토크가 부족하다면 몇 마력 몇 마력 하는 얘기는 다 부질없는 소리가 된다.

현재 F1의 파워 유닛은 L당 3km에 가까운 놀라운(일반 소형 승용차와 비교하면 매우 낮은 연비지만, 전력 질주하는 F1 레이스카의 얘기다. ) 연비와 전 영역 대에 고른(그리고 강력한) 토크를 보여준다. 그러 가운데 하나의 파워 유닛으로 다섯 개의 그랑프리를 소화하면서 약 3,000km의 수명을 담보한다. 1980년대 1,000마력을 넘긴 ‘퀄리파잉’ 엔진이 최대 30km 정도를 달릴 수 있었던 것과는 큰 차이다. 터보를 사용하지만 터보랙이 없고 전 영역 대에서 고르게 출력을 발휘할 수 있는 저연비 파워트레인의 심장이 바로 현재의 F1 파워 유닛이다.

하이브리드의 시대, 출력은 더 강해질 수 밖에 없다

더 놀라운 것은 2014년 800마력 전후를 보여줬던 F1 파워 유닛의 최대 출력이 단 1년만에더욱 강해질 것이라는 점이다. 2015시즌 르노는 자신들의 파워 유닛 최대 출력이 850마력이라는 사양을 자신 있게 내놨다. F1에서 최대 출력 공개를 꺼리는 일반적인 경우를 생각한다면 실제로는 그보다 강한 최대 출력이 나올 가능성이 있다. 페라리는 2014년보다 80마력 가량의 최대 출력을 더 낼 수 있을 것이라고 예상했고, 메르세데스 역시 50마력 정도의 성능 향상을 기대한다고 이야기했다. F1 파워 유닛의 최대 출력은 이제 900마력에 다가서고 있다.

최대 출력의 상승은 일단 상당 부분 ERS의 도움에 의지한다. 매 랩 33초 동안 사용할 수

있는 160마력은 사실 규정에 의해 제한된 숫자다. 규정이 수정된다면 더 강한 출력을 낼

수도 있다는 얘기다. 각 엔진 제조사가 내연기관과 터보차저의 힘을 강화하고 ERS의 최대출력 관련 규정이 바뀐다면? 1,000마력도 꿈의 숫자는 아니다. 내연기관과 터보차저의 성능도 향상됐지만, 하이브리드가 자동차의 심장을 더 강하게 만들고 있는 것이다.

F1과 비슷한 시점에 하이브리드 파워 유닛의 힘을 적극 활용하고 있는 것이 WEC로 대표되는 내구 레이스의 프로토타입 레이스카다. 2015시즌 WEC의 LMP1 클래스 진출을 선언한 닛산은 GT-R LM NISMO라는 새 레이스카를 선보였다. 그리고 이 차량의 최대 출력은 무려 1,250마력에 달한다. 엔진에서 550마력, ERS가 700마력을 만들어낸다. F1이 ERS의 족쇄를 푼다면 최대 출력이 급상승하리라는 것을 어렵지 않게 예상할 수 있다.

2015시즌 파워 유닛 경쟁의 승자는?

물론 앞서 설명한 것처럼 최대 출력이 모든 것은 아니다. F1이 1,000마력 시대를 논의하기 시작했지만, 1,000마력이란 숫자는 상징적인 의미를 지니는 것에 불과하다. 강력한 에너지를 제대로 활용해 랩 타임으로 변환할 수 있는가 하는 것이 문제다. 다행히도 현재의 F1팀 중 상위권의 강팀들은 같은 재료(파워 유닛 )이 주어진다면 거의 비슷한 요리(레이스카의 성능 )를 만들 수 있는 능력과 노하우가 있다.

아쉽게도 2014시즌에는 재료에서 너무 큰 차이가 났었다. 메르세데스는 다른 파워 유닛보다 최대 출력 면에서 거의 50마력 이상 앞섰고, ERS의 활용 면에서도 훨씬 효율적이었다.

하지만 2015시즌 출력 차이는 거의 절반 수준으로 줄어들 것이라 예상되고, 랩 타임 차이는 더 크게 줄어들 것이다. (최대 출력이 커질 수록 한계에 근접하면서 그 영향은 상대적으로 줄어든다. ) F1 월드 챔피언십에 결정적인 영향을 미치는 파워 유닛 전쟁은 새로운 국면을 맞이한 셈이다.

2015년에는 또 다른 과제가 엔진 제조사들을 괴롭힐 것이다. 2014년까지만 해도 한 시즌동안 다섯 세트의 파워 유닛을 사용할 수 있었지만, 2015년에는 한 세트가 줄어든 네 세트의 파워 유닛을 사용할 수 있다. 게다가 캘린더에는 하나의 그랑프리가 더 늘어났다. 보다 강력해진 파워 유닛의 수명이 더 길어져야 한다는 얘기다. 더 강해지고, 더 효율적이고, 더 오래가기까지 하는 파워 유닛을 개발하는 것이 한 시즌의 긴 승부에 절대적인 영향을 미칠 것이다.

거의 10년 동안 F1에서는 공기역학을 극도로 제한하는 규정 변경이 계속됐고, 결과적으로 다운포스의 양은 크게 줄어들었다. 대신 2014시즌의 규정 변화는 막강해진 파워 유닛으로 승부할 것을 주문한다. 랩 타임이 떨어졌다고, F1이 느려져서야 되겠느냐는 비판이 있었지만, F1 레이스카는 보란 듯이 최고 속도를 경신하고 랩 타임도 빠르게 향상됐다. 이제는 바람의 힘으로 승부하는 게 아니라 차의 힘으로 승부한다는 느낌이 강해지고 있다. F1은 오랫동안 많은 이들이 갈구했던 ‘그랑프리 레이싱의 본질’에 회귀하고 있는 것이다. 앞으로 F1의 별명을 ‘1,000마력 레이스’로 부를 수 있는 날이 왔으면 하는 바람이 있다.

※ 칼럼의 내용은 본지의 편집방향과 일치하지 않을 수 있습니다.

![[inside F1] 불운은 실력이 아니다](https://www.kod.es/data/trd/image/201506/20868_53764_64.400x.0.jpg)

![[inside F1] 훌켄버그의 르망 24시간 우승이 불러올 후폭풍](https://www.kod.es/data/trd/image/201506/20794_53532_2922.400x.0.jpg)

![[inside F1] F1 팀과 엔진 제조사의 위험한 동거](https://www.kod.es/data/trd/image/201506/20736_53331_4936.400x.0.jpg)

![[inside F1] 페이 드라이버에 대한 공격은 정당한가?](https://www.kod.es/data/trd/image/201506/20721_53285_2949.400x.0.jpg)

![[inside F1] 2015 모나코 그랑프리가 남긴 교훈](https://www.kod.es/data/trd/image/201505/20560_52806_4743.400x.0.jpg)

![[inside F1] 재급유 부활, 약인가? 독인가?](https://www.kod.es/data/trd/image/201505/20469_52543_4353.400x.0.jpg)

![[inside F1] 업데이트 전쟁이 시작됐다](https://www.kod.es/data/trd/image/201505/20391_52315_1629.400x.0.jpg)

![[inside F1] 게이머는 레이서가 될 수 있을까?](https://www.kod.es/data/trd/image/201505/20328_52098_530.400x.0.jpg)

![[inside F1] 바레인 그랑프리의 성공이 말해주는 것들](https://www.kod.es/data/trd/image/201504/20280_51948_2219.400x.0.jpg)

![[inside F1] 페라리 부활의 열쇠는 리더십!](https://www.kod.es/data/trd/image/201504/20198_51745_3947.400x.0.jpg)

![[시승기] 기아 EV5, 패밀리 전기 SUV의 새로운 스탠다드](https://www.kod.es/data/trd/image/2025/09/24/trd20250924000001.122x80.0.jpg)

![[시승기] 쏘렌토 하이브리드, 5천만원에 모든 것을 담았다](https://www.kod.es/data/trd/image/2025/09/15/trd20250915000001.122x80.0.jpg)

![[시승기] 카니발 하이브리드, 대형 SUV 위협하는 상품성](https://www.kod.es/data/trd/image/2025/09/14/trd20250914000001.122x80.0.jpg)

![[시승기] 볼보 EX30 크로스컨트리, 퍼포먼스와 사운드 매력적](https://www.kod.es/data/trd/image/2025/09/12/trd20250912000001.122x80.0.jpg)

![[시승기] 프리우스 AWD 2026년형, 연비 그대로 안정성 '업'](https://www.kod.es/data/trd/image/2025/09/11/trd20250911000023.122x80.0.jpg)