F1 그랑프리는 올림픽, 월드컵과 함께 세계 3대 스포츠로 불리는 모터스포츠로, 전 세계 60억 인구 중 선택받은 24명이 모여 세계에서 가장 운전을 잘하는 드라이버를 뽑는 경기다.

F1 드라이버가 타는 차는 머신이라 불는 최신 자동차 기술의 결정체로서, 머신 한 대의 가격은 100억이 넘는다. F1 머신의 최고 속도는 비행기가 이륙하는 속도와 비슷한 시속 350km에 달하며 정지상태에서 시속 100km에 도달하는데 걸리는 시간은 약 1.7초에 불과하다. 게다가 레이싱이 펼쳐지는 동안 드라이버는 지구 중력의 5배에 가까운 압력과 섭씨 50를 육박하는 머신의 온도를 견뎌야 한다.

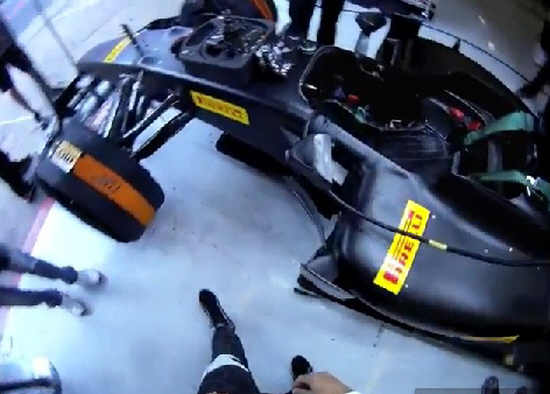

그렇다면 F1 드라이버가 보는 풍경은 과연 어떤 모습일까?

전직 F1 드라이버였던 루카시 디 그라시(Lucas di Grassi)는 지난 15일, 헬멧에 카메라를 장착한 상태에서 F1 머신을 타고 트랙을 주행하는 영상을 유튜브에 공개했다.

그라시는 드라이버의 시선과 같은 위치에 카메라를 장착한 뒤, 스페인 바로셀로나에 위치한 까딸우냐(Catalunya) 서킷을 주행했다.

그라시가 트랙을 주행한 시간은 2분여에 불과하지만 F1 드라이버의 풍경을 느끼기에는 충분했다. 그라시가 탄 F1 머신은 직선 거리에는 최고속도 260km/h로 주행했고, 코너에서도 시속 150km 이상의 속도를 유지하며 달렸다. 여기에 32개에 달하는 버튼과 다이얼, 스위치를 조작하는 모습은 보는것 만으로도 긴박함이 느껴졌다.

주행을 마친 그라시는 "헬멧에 카메라를 부착된 상태에서 운전하는 것은 쉬운 일이 아니었다"면서 "눈높이에 위치한 카메라 때문에 시야가 가려져 한 쪽 눈을 감고 운전을 하기도 했다"고 밝혔다.

그라시는 2007년부터 2009년까지 F1 팀인 버진레이싱의 드라이버로 활약했으며, 현재는 타이어 전문업체인 피렐리에서 테스트 드라이버를 하고 있다.

![[시승기] 푸조 3008 GT, 실연비 20km/ℓ..이쁘고 경제적](https://www.kod.es/data/trd/image/2025/10/31/trd20251031000001.122x80.0.jpg)

![[시승기] 아이오닉6N, 믿기지 않는 완성도의 스포츠카](https://www.kod.es/data/trd/image/2025/10/29/trd20251029000001.122x80.0.jpg)

![[시승기] 볼보 ES90, 이상적인 시트포지션과 승차감 구현](https://www.kod.es/data/trd/image/2025/10/23/trd20251023000001.122x80.0.jpg)

![[시승기] 기아 EV5, 패밀리 전기 SUV의 새로운 스탠다드](https://www.kod.es/data/trd/image/2025/09/24/trd20250924000001.122x80.0.jpg)

![[시승기] 쏘렌토 하이브리드, 5천만원에 모든 것을 담았다](https://www.kod.es/data/trd/image/2025/09/15/trd20250915000001.122x80.0.jpg)