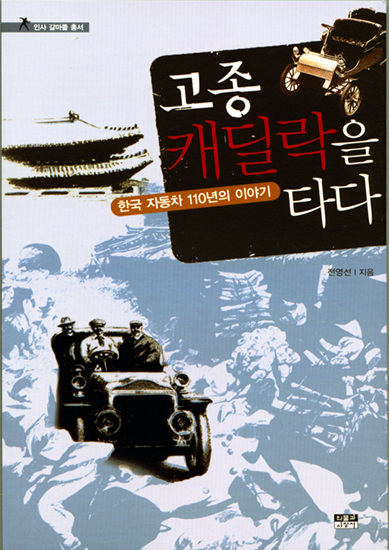

1908년 초봄 서울 본정동(충무로) 거리에 ‘쇠로 된 마차’가 등장했다. 괴상망측한 이 물건은 두꺼비 울음소리를 내며 혼자 달리기까지 했다. 길 가던 조선인들은 겁을 먹고 줄행랑을 놓았다. 영국인 기자가 그 광경을 보고 이듬해 2월 영국 화보지 ‘그래픽’에 삽화와 함께 기고 했다.

“대로변을 지나다가 자동차를 처음 본 조선인들은 혼비백산하여 사방으로 흘어졌으며, 들고 가던 짐도 팽개친 채 숨기 바빴다. 어떤 사람은 이 쇠 괴물로부터 자신을 보호해 달라고 간절히 기도했다.” (35쪽)

‘저절로 움직이는 쇠 당나귀’, ‘쇠 귀신’ 등으로 불리던 자동차가 우리나라에 등장한지 110년이 지났다. 1899년 5월 서울 장안에 처음 선보인 전기로차(電氣路車)를 보고 조선인들은 천지가 개벽하는 충격을 경험 했다. 충격은 원망이 됐다. 황실과 조정 대신들이 ‘자동차 풍류’로 말썽을 일으키자 백성들의 원망이 높았다.

고종의 다섯째 아들인 의친왕 이강(1877~1955)은 자동차 드라이브를 즐겼는데 짓궂은 장난을 일삼았다. “좀 예쁘다 싶으면 차를 여인네 옆으로 갖다 대고는 천천히 따라가며 인물을 감상하는 바람에 여인들이 깜짝 놀라 달아나기 일쑤였다.”(50쪽) 요즘 말로 ‘야탸족’ 행사를 한 것인데 항일사상이 투철한 의친왕은 나라를 빼앗긴 울분을 이 같은 난봉이나 기행으로 풀었다고 한다.

나라를 팔아먹은 이완용 아들 이항구는 자동차에 기생을 태우고 드라이브를 하다가 우리나라 최초의 자동차 사고를 냈다. 1913년에 일어난 이 사고로 7살짜리 사내아이가 다리를 잃었다. 사내아이의 아버지는 가슴을 치며 통곡하는 수밖에 없었다. 상대가 누구든 당대 최고 세도가 이완용의 아들 아니던가.

책은 당시 상황을 눈앞에 펼쳐 보이듯 이야기하고 있다. 야사(野史)에 가까운 에피소드들은 읽는 재미와 함께 자동차에 얽힌 생활상을 보여준다. 두려움과 경멸의 대상이었던 자동차는 그러나 서서히 우리 근대 생활과 문화를 변화시켰고, 급기야 근대화를 이끈 주력 산업으로 발전했다. 근대화 주역들은 일제강점기와 6․25전쟁의 폐허를 딛고 일어나 오늘날 한국을 자동차 선진 5강에 올렸다. 자동차 산업 선구자들은 맨손으로 드럼통을 펴서 버스를 만들었고 설계도도 없이 실물만 놓고 지프 엔진을 뚝딱 만들었다. 근대화에 대한 열망이 강했기 때문에 가능한 일이었다.

“맏형인 최무성의 국산차 제작에 동의하여 형제들은 엔진부터 만들기 시작했다. 지프 엔진을 가져다놓고 ‘함경도 아바이’ 김영삼과 밤낮을 가리지 않고 연구해 엔진 몸체를 그대로 만들었다. 제대로 그린 설계도나 기술 없이 경험으로만 만들어내자니 고생이 이루 말할 수가 없었다.”(256쪽. 최초의 국산 승용차 시발)

“20대부터 자동차 기름을 묻히며 수리업을 했기 때문에 자동차에는 누구보다 깊은 애착을 가져왔어. 생산 기술에 대한 경험은 없지만 미국이나 영국 같은 선진국들의 도움을 받으면 될 것 아니야. 처음부터 풍부한 기술을 가지고 한 나라가 어디 있어 배워서 열심히 하면 되는 게야”(325쪽. 현대자동차 왕국을 이륙한 정주영)

드럼통을 펴 국산 버스를 만들고 수출까지 한 ‘버스 왕’ 하동환, 앙키 트럭을 개조한 마이크로버스와 국산 승용차 2호 ‘신성호’를 탄생시킨 김창원 등은 물론 기아산업의 창업자 김철호 등에 이르기까지 자동차 개척자들의 숨은 이야기를 읽는 재미가 쏠쏠하다.

저자 전영선(全永先)씨는 50년간 자동차 자료를 수집하며 국내외 자동차역사를 연구하는 유일한 한국 자동차역사가이다. 대학시절 자동차 사진전을 연 것을 계기로 쌍용자동차의 모체인 하동환자동차와 인연을 맺었다. 이후 자동차 업계에서 30년간 실무생활을 거친 뒤 92년 한국자동차문화연구소를 세웠다. ------신문 보도 일부

탑라이더 press@top-rider.com <보이는 자동차 미디어, 탑라이더(www.top-rider.com)>

![[시승기] 아이오닉9, 532km 주행하는 6천만원대 전기차](https://www.kod.es/data/trd/image/2025/11/13/trd20251113000037.122x80.0.jpg)

![[시승기] 푸조 3008 GT, 실연비 20km/ℓ..이쁘고 경제적](https://www.kod.es/data/trd/image/2025/10/31/trd20251031000001.122x80.0.jpg)

![[시승기] 아이오닉6N, 믿기지 않는 완성도의 스포츠카](https://www.kod.es/data/trd/image/2025/10/29/trd20251029000001.122x80.0.jpg)

![[시승기] 볼보 ES90, 이상적인 시트포지션과 승차감 구현](https://www.kod.es/data/trd/image/2025/10/23/trd20251023000001.122x80.0.jpg)

![[시승기] 기아 EV5, 패밀리 전기 SUV의 새로운 스탠다드](https://www.kod.es/data/trd/image/2025/09/24/trd20250924000001.122x80.0.jpg)